建設キャリアアップシステムは、建設業界における技能者の資格や経験を「見える化」するための制度です。

近年、業界全体の人材育成や質の向上を目指して導入が進んでおり、大手から中小規模まで全ての建設会社にとってその活用は重要な意味を持ちます。

現在、このシステムの利用は任意ですが、国としては将来的な義務化を目指しており、建設業界全体での普及・定着を推進しています。

この記事では、システムの基本的な仕組みや登録の流れ、導入によるメリットとデメリット、業務改善の具体例などについてくわしく説明します。

また、経営事項審査での評価や導入の際の注意点についても触れ、事業者の皆さまにとって有益な情報を提供します。ぜひ、最後までお読みください。

建設キャリアアップシステムとは

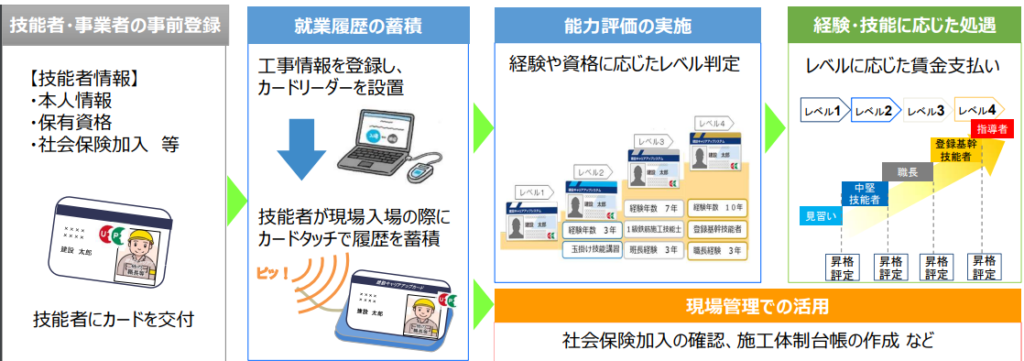

建設キャリアアップシステム(CCUS:Construction Career Up System)は、建設業界で働く技能者の資格、社会保険加入状況、現場での就業履歴などをデジタルデータとして登録・蓄積し、技能や経験を客観的に評価するための業界共通のシステムです。

CCUSを活用することで、技能者の経験と能力に応じた適切な処遇と体系的なキャリア形成が実現できます。このシステムを通じて保有資格や経験年数が見える化されることで、技能者の能力が適正に評価され、建設業界の人材育成や生産性向上につながることが期待されています。

h2:建設キャリアアップシステムの目的と重要性

CCUSの主な目的は、技能者の資格や経験を客観的に評価し、適切な処遇改善と効果的な人材育成を実現することです。

建設業界では人材不足が深刻化する中、若手の入職促進と技能者の定着率向上が喫緊の課題となっていますが、CCUSによる技能者の「見える化」は、明確なキャリアパスの提示や労働環境の改善を通じて、建設業全体の魅力向上に貢献すると期待されています。

事業者にとっても、CCUSは多くのメリットをもたらします。

技能者の能力を適正に評価できるため、適材適所の人員配置が可能です。また、現場管理の効率化や書類作成の省力化で、生産性向上が見込まれます。さらに、システムの活用は経営事項審査の評価対象となっているため、公共工事の受注機会の拡大につながります。

このように、CCUSは技能者と事業者の双方に利益をもたらし、建設業界全体の持続的な発展を支える重要なインフラとなっているのです。

建設キャリアアップシステムの仕組みと特徴

CCUSは、技能者にICカード「建設キャリアアップカード」を発行し、現場ごとの就労記録や取得資格を一括で管理できる仕組みです。このカードには、技能者の基本情報、保有資格、社会保険加入状況などが登録されており、現場のカードリーダーにタッチすることで就業履歴が自動的に記録されます。

このシステムを使うことで、技能者情報は一元管理され、技能者のスキルの客観的評価と共に、現場管理の効率化が実現できます。

さらに、データが蓄積されることで、技能者の適正な評価や処遇改善、人材育成、現場配置の最適化などにも活用が可能です。事業者にとっては、入退場管理や施工体制台帳作成の効率化による業務負担の軽減というメリットもあります。

このように、CCUSは建設業界全体で技能者の経験と技能を可視化し、適切な評価と処遇改善の実現を支援するシステムとして機能しているのです。

建設キャリアアップシステムのメリットとデメリット

技能者にとってのメリットとデメリット

技能者にとって、CCUSの主なメリットは、自身の技能と経験が適正に評価され、処遇改善につながることです。

システムに蓄積されたデータにより、技能者の能力が可視化され、キャリアアップや転職時のアピールポイントになります。

デメリットとしては、登録や講習の手間、カード紛失のリスクなどが挙げられます。ただし、システムの利用料は事業者が負担することが一般的なので、技能者の金銭的な負担は限定的です。また、経験の浅い技能者にとっては、システムのメリットを実感するまでに時間を要する点がデメリットになるかもしれません。

事業者にとってのメリットとデメリット

CCUSの導入は、事業者にとって人材管理の効率化や適材適所の配置に役立ちます。

技能者のスキルや経験がデータ化されることで、業務に合わせた適切な人材の配置が可能で、作業の効率が向上します。また、信頼性のあるスキル評価を通じて、取引先や顧客からの信頼向上もメリットの一つです。

近年、CCUSの重要性が増しており、公共工事だけでなく一部の民間工事においても、CCUSに登録していないと現場への入場が認められないケースが増えています。また、発注者によっては一定レベル以上の技能者の存在を発注条件とするなど、CCUSの活用が事業機会の獲得に直結し始めています。

一方で、導入にはコストや運用に関する負担が伴い、中小企業にとってはハードルが高い場合もあります。システムの維持費も、経営状況によってはデメリットになります。さらに、CCUSへの対応が不十分な場合、工事の受注機会を逃すなど、経営リスクに直結する可能性があります。

CCUSは現在も任意制度ですが、実質的に必須になりつつあります。事業者にとって大きなメリットをもたらす一方で、適切に対応しないと事業機会の損失につながる可能性もあるため、慎重かつ積極的な取り組みが求められます。

建設キャリアアップシステムと建設業許可の関連性

CCUSは、経営事項審査と密接に関連しています。

2023年1月1日からの経営事項審査の改正により、CCUSの利用状況が加点対象となりました。直近の事業年度において、全ての現場(民間工事を含む)でCCUSを導入した場合は15点、全ての公共工事で導入した場合は10点の加点が適用されます。この加点制度は、2023年8月14日以降を審査基準日とする申請から適用されています。

CCUSを導入することで、技能者の資格や経験が適切に管理されるため、経営事項審査における技術職員評価点での加点が期待されます。また、今後、公共工事の入札において、CCUSの導入が受注要件として設定される可能性が高まっており、建設業者にとって重要性が増しています。

建設業者にとって、CCUSへの対応は、経営事項審査の評価向上や受注機会の拡大に直結する重要な課題であり、事業戦略の一環として慎重に検討すべき事項と言えるでしょう。

建設キャリアアップシステムの導入事例と業務改善効果

現在、多くの大手企業がCCUSを導入し、現場管理の効率化や安全性向上を実現しています。

1 大林組

大林組は、顔認証システムとCCUSを組み合わせて技能者の資格確認や入退場を自動化しました。人的エラーが削減され、入場手続きの効率化が図られました。また、技能者のデータをリアルタイムで把握できるため、安全管理が強化され、現場のリスク軽減に貢献しています。

2 鹿島建設

鹿島建設では、労務管理システム「Buildee」とCCUSを連携し、技能者の就業履歴を一元管理しています。この仕組みによって、現場ごとの技能者のデータ活用が容易になり、適切な配置が可能となりました。また、顔認証による入退場の実施によって、現場でも積極的にCCUSが利用されています。

3 戸田建設

大成建設は、CCUS登録者に対してステッカーを配布し、ヘルメットに貼付して「見える化」を実施しており、現場での技能者登録意識が向上しています。また、協力会社の事業者・技能者の代行登録のサポートも行っています。

各社の導入事例は、業務効率化だけでなく、安全対策や技能者の意識向上といった面でも効果をもたらしており、建設業界全体でのCCUS普及が期待されています。これらの取り組みにより、技能者の就業履歴を適切に管理し、現場の効率化や技能者の処遇改善につなげる動きが各社で進められています。

出典:一般社団法人日本建設業連合会. “建設キャリアアップシステム 優良取組み事例集(第2版)

h2:建設キャリアアップシステムの利用方法(登録・料金)

建設キャリアアップシステム(CCUS)の利用には、技能者と事業者それぞれの登録が必要です。

技能者は、インターネット申請、郵送申請、窓口申請のいずれかの方法で、氏名、生年月日、保有資格などの情報を登録し、カードを取得します。

登録には簡易型と詳細型があります。

違いは主に以下の点です。

- 簡易型:基本情報のみ登録。氏名・生年月日・国籍・現住所・電話番号など最小限の情報

- 詳細型:基本情報に加え、保有資格・社会保険加入状況・研修受講歴・職種・就業履歴などを登録

簡易型は2,500円、詳細型は4,900円(税込)です。簡易型から詳細型へのアップグレードは可能ですが、その場合は差額分の料金が必要となります。なお、これらの料金は2025年3月時点のものであり、将来的に変更される可能性があります。特に、運用コストの増加に伴い料金が上昇する傾向がみられるため、最新情報の確認が必要です。

次に事業者ですが、CCUSに登録後、システム利用に必要な登録料、管理者ID利用料、現場利用料を支払います。(2025年3月現在)

- 登録料:資本金により6,000円~(一人親方は0円)

- 管理者ID利用料:1IDあたり11,400円(一人親方は2,400円)

- 現場利用料:就業履歴1件あたり10円

※料金は税込

※これらの料金についても、今後変更される可能性があるため、最新の料金体系を確認することをお勧めします。

CCUSを活用することで、技能者の資格や経験を適正に評価し、処遇改善や人材育成につなげることができます。また、事業者にとっても施工体制の効率化や現場管理の高度化などが期待できます。

建設キャリアアップシステムの課題と今後の展望

建設キャリアアップシステム(CCUS)は、技能者の処遇改善と建設業界の生産性向上を目指す重要な取り組みですが、導入・運用面での課題も存在します。

主な課題は、中小企業にとっての費用負担、システム導入手続きの煩雑さ、技能者の登録率の低さなどです。特に、中小事業者の登録率の低さやシステム運用の負担感は、CCUSの普及における大きな障壁となっています。

これらの課題に対し、国土交通省は2023年7月24日に「建設キャリアアップシステムの利用拡大に向けた3か年計画(pdf)」を公表しました。この計画は、2024年度から2026年度までの3年間を対象として、CCUSの利用拡大を通じて、技能者の処遇改善や業務効率化のメリットを拡大するフェーズと位置付けています。このフェーズでの計画の一例は以下の通りです。

- CCUSレベルに応じた賃金・手当支払いを行う「技能者を大切にする適正企業」の認証制度の創設

- CCUSと労務安全システムとの連携強化による業務効率化

- 技能者向けのスマートフォンアプリの開発

- 「多能工」に係る評価基準の策定

これらの取り組みによって、CCUSの利便性向上と普及促進が図られ、建設業界全体の働きやすさと生産性向上につながることが期待されています。国土交通省は、5年以内に全ての建設技能者の登録を目指すとしていますが、そのためには、建設業団体と行政が一体となった普及促進策が不可欠です。

さらに、民間企業によるCCUS普及促進の取り組みも進んでいます。

例えば、「CCUSデータ連携サービス」は、建設現場管理システム「グリーンサイト」とCCUSを連携させるサービスです。このサービスを利用することで、グリーンサイトに蓄積された就業履歴データを自動でCCUSに連携し、登録・更新作業を効率化することができます。また、CCUS未加入の協力会社や作業員を抽出し、是正依頼メールを送ることで、より効率的な加入促進が可能になります。

加えて、最近では「キャリアリンク」というサービスも登場しました。このサービスは、建設業退職金共済制度(建退共)とCCUSを連携させた仕組みで、技能者の入退場情報をスマートフォンなどで簡単に記録し、CCUSへの就業履歴登録を効率化します。

技能者は携帯電話やスマートフォンを使用して簡単に現場の入退場情報を記録でき、カードリーダーの設置が不要なため、特に小規模現場での利用に適しています。さらに、建退共の電子申請方式とも連携しており、就業履歴データを活用して掛金の充当手続きを効率化できるため、事務負担の大幅な軽減が期待されています。

このような取り組みは、特に中小企業にとってのシステム運用負担を軽減し、CCUSの普及を後押しすることが期待されています。CCUSと関連サービスの連携により、建設業界全体の利便性が向上し、より多くの企業や技能者がCCUSを活用しやすい環境が整いつつあります。

参考:CCUSデータ連携サービス | 建設サイト・シリーズ

キャリアリンク|SERVICE|コムテックス

まとめ:システム活用のポイントと専門家サポートの重要性

建設キャリアアップシステム(CCUS)は、建設業界の持続的な発展のために欠かせないインフラです。

技能者の適正な評価と処遇改善、現場管理の効率化など、多くのメリットがある一方、システムの導入や運用には専門的な知識が必要で、特に中小規模の事業者にとっては負担となる場合があります。

CCUSを最大限に活用するためには、自社の状況に合わせた戦略的な導入が重要です。まずは、段階的な導入計画の策定や、社内での理解促進、協力会社との連携強化などからご検討ください。

CCUSを検討されている方、何から始めてよいのかがわかりにくい方には、行政書士などの専門家によるサポートが有効です。当事務所では、CCUSに関する各種手続きや運用面でのアドバイス、さらには建設業許可申請や経営事項審査対策まで、幅広くサポートしています。

CCUSの導入を検討されている事業者様は、ぜひ当事務所までご相談ください。

最終更新日:2025/03/02

注意:法律・制度は改正される可能性があります。本記事の内容は最終更新日時点のものです。最新かつ正確な情報については、関係機関への確認や専門家へのご相談をおすすめします。

また、本記事は群馬県を基準に執筆しており、他地域では異なる場合もありますのでご注意ください。

当事務所では、常に最新の情報提供に努めております。ご不明点やご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。